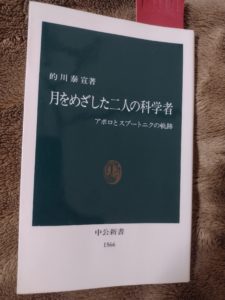

中公新書。素晴らしいドラマ。奇しくも民間会社の月面着陸がニュースになっていますが、アポロ計画のその続きはまたいま時を経て主人公が変わって復活しているのかもしれません。

ややともすれば冷戦の文脈の中で政治的な面がフォーカスされがちな宇宙開発競争ですが、本書ではアメリカの、というかもともとはドイツの技術者であるフォン・ブラウンと、ソ連の技術者であるコロリョフの二人の人間性にまでしっかりと踏み込んだ詳細なドキュメンタリー。

ブラウンはナチスに利用されつつも、むしろ利用しつくした後で時代を見据えてアメリカ軍に早々に投降し、その後のアメリカの宇宙開発を先導したその視野の広さに驚かされます。組織の長としても一方的ではない人々を導く判断力にたけていた人物のようです。

コロリョフは、おそらく冷戦当時はソ連当局もひたすらにその存在を覆い隠していた人物なのですが、死後、あるいは冷戦後に情報がずいぶんととれるようになってからの取材に基づいてしっかりとその生涯を丹念に追いなおしています。彼もまた、特に有人宇宙飛行に際する失敗の許されない極限の状況の中でも冷静沈着に物事を判断できるとんでもない人物であったことがうかがえます。

宇宙開発にはロケットの技術開発に始まり、人工衛星の打ち上げ、有人飛行、船外活動、無人の月面着陸、そして最終的にはアポロ計画が競り勝った有人の月面着陸までが道標としていったんこれまでの歴史においては(あるいはこの二人の科学者が実際にしのぎをけずった冷戦の期間においては)刻まれてきました。しかしいずれにしても本を読んでいて感じるのは、どちらの国が先に成し遂げたかなんてことはいまとなってはどうでもよく見えてしまう。そこにどれほどの技術力の差があったかなんてことはどうでもよいように思えてきます。数日の差で競り勝ったとしても彼らのめざす目標は──例えば火星や金星探査に向けてはそれは単なるワンステップでしかない。国を越えて人々が技術の粋を集めて宇宙をめざした──それぞれの組織の中で、その純粋な思いというか、その目線の高さの方がよっぽど重要なのです。

そしてまた、一つ一つの判断は必ずリスクを評価したうえで為されていたはずで、判断結果には政治的な部分も否定できないところもあったでしょうが、そのオプションを並べるところまでは純粋に科学的な評価であったに違いない──そう思うと、軍隊にせよ、政治体制にせよ、あるいは今の企業、特に科学技術をベースにした製造業などはどのような組織の在り方がベストなのか、ということを思わざるを得ません。つまり、技術部門がベストなパフォーマンスを出すために、彼らの「宇宙を目指したい」という思いを共有しながらも政治や文民はなにができるのかということ。

もちろん一方でこうした二元論的な見方はもちろん即座に否定される面もあって、フォン・ブラウンやコロリョフのようなとんでもない人が組織にいてたとえば自分の上司だったらと思うとそれは誰にとっても最高のモチベーションにもなるのだろうと思ったりもします。組織にいるだれもが彼のような人類史的な視点を持って仕事ができるのか常に問われるわけなのですが。

二人の科学者の人生のドラマを追体験しつつも、大きなプロジェクトには始終ついて回る金の問題を無視できないことから、その組織に対する二人の対峙のスタイルもまたいろいろと考えさせられる本でした。

しかしスプートニクは美しい!