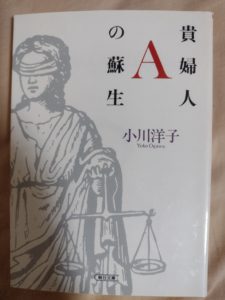

これもまた、何度でも言おう……アナスタシアはディズニーじゃないぞ!

自分がアナスタシアだと言う伯母さんの、晩年の物語。それだけと言えばそれだけの話なのですが、なんとなく設定に終始してモチーフを使い切っていないような感じがしました。主人公の恋人である「ニコ」の神経症もイマイチ何なのかよくわからなかった。

そもそもこの「ニコ」というあだ名もたまたまにせよ「ニコライ」のもじりなんだろうか? と常に頭の片隅でもやもやがありつつ、編集者の「オハラ」が小原ではなく常にカタカナ表記なのも、なにかロシア語のもじりがあるのだろうかと頭を巡らせてみたけど思いつかなかった。

この伯母さんは声高に自分がアナスタシアだと言い張るのではなく、それが当たり前だという前提で暮らしている。周りの人間の「だまされたい!」という熱い思いが空回りして、いつしか伯母さんの周囲は嘘を本当で言いくるめる独得の雰囲気を醸し出すようになってしまい、その中で伯母さんは逝ってしまう。もちろん彼女が本当にアナスタシアだったかどうかはわからないし、そんなことは小説にとってどうでもいいことだ。

アナスタシア伝説はたぶん、巻末の参考文献を読んでみるともっと面白いなんじゃないかと思います。アナスタシアがどうこうというよりも、生きていてほしいと願わずにはいられない人々の思いだけは真実なのだと思っています。